|

|

|

|

Адрес:

Немировича-Данченко, 104

Телефон/Факс:

(383) 22-777-67

E-mail:

|

|

|

|

|

|

добавлено: 26 сентября 2014 год |

|

|

|

|

|

| Виктор Шкулев: «Эта норма – из прошлого» |

Государственная дума намерена вновь ограничить деятельность СМИ. Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в закон «О средствах массовой информации», внесенные Денисом Вороненковым (КПРФ), Владимиром Парахиным («Справедливая Россия») и Вадимом Деньгиным (ЛДПР) 17 сентября. Согласно поправкам, запрещается «владеть, управлять или контролировать прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных ему лиц или посредством владения более 20 процентов долей (акций) любого лица) более 20 процентов долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) учредителя периодического печатного издания, сетевого издания, телеканала, радиоканала, теле-, радио-, видеопрограммы, а также редакцией таких средств массовой информации, организацией (юридическим лицом), осуществляющей (осуществляющим) вещание». Такое ограничение с 1 января 2016 года предполагается ввести для «иностранного государства, международной организации, а также находящихся под их контролем организаций, иностранных юридических лиц, российских юридических лиц с иностранным участием, иностранных граждан, лиц без гражданства, граждан Российской Федерации, имеющих гражданство другой страны». Государственная дума намерена вновь ограничить деятельность СМИ. Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении поправки в закон «О средствах массовой информации», внесенные Денисом Вороненковым (КПРФ), Владимиром Парахиным («Справедливая Россия») и Вадимом Деньгиным (ЛДПР) 17 сентября. Согласно поправкам, запрещается «владеть, управлять или контролировать прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных ему лиц или посредством владения более 20 процентов долей (акций) любого лица) более 20 процентов долей (акций) в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) учредителя периодического печатного издания, сетевого издания, телеканала, радиоканала, теле-, радио-, видеопрограммы, а также редакцией таких средств массовой информации, организацией (юридическим лицом), осуществляющей (осуществляющим) вещание». Такое ограничение с 1 января 2016 года предполагается ввести для «иностранного государства, международной организации, а также находящихся под их контролем организаций, иностранных юридических лиц, российских юридических лиц с иностранным участием, иностранных граждан, лиц без гражданства, граждан Российской Федерации, имеющих гражданство другой страны». Инициаторы проекта указывают его причиной информационную войну против России. Идею поддержали 434 депутата, и лишь один был против. Единственным публичным критиком в Думе стал Дмитрий Гудков. Один из участников рынка ожидает, что закон будет принят сразу во втором и третьем чтениях уже в эту пятницу.

О том, что значат поправки для медиаотрасли и страны в целом, в интервью Slon рассказал Виктор Шкулев, президент Hearst Shkulev Media (издает Elle, Maxim, Psychologies, «Счастливые родители» и др., а также интернет-издание Woman's Day).

| – Против кого направлен этот законопроект?

– Против россиян. Если серьезно говорить, то больше всего пострадают именно россияне, потому что любое ограничение, направленное на то, чтобы создать трудности для предпринимательской деятельности, означает сокращение конкуренции и возможностей для выбора, и в конце концов пострадавшим оказывается потребитель.

Представьте себе, что с начала 1990-х годов действовало бы такое ограничение. Какой бы у нас был рынок прессы? На российском рынке не было бы значительной части журналов, которые здесь присутствуют, потому что у российских предпринимателей недостаточно инвестиций, опыта, бизнес-культуры делать такие проекты. Для зарубежных инвесторов ограничительные меры всегда являются препятствием для вхождения в рынок, поэтому капиталы перетекают туда, где они чувствуют себя более комфортно. Благодаря тому, что этой меры не было в России прежде, мы имеем очень развитый журнальный рынок. Сейчас, конечно, при этих трудностях зарубежные инвесторы будут действовать с большей осторожностью, и это скажется на потребителях, читателях.

– Каким образом? Если закон будет принят, ваша издательская группа будет ему подчиняться или, например, Hearst уйдет из России?

– Нашей группе, может, будет легче, чем другим, мы – совместное предприятие и, думаю, внутри себя сможем найти решение, чтобы оба партнера остались на российском рынке.

– А уход каких-то издателей, иностранных инвесторов вы прогнозируете?

– Не исключаю. Нет, не исключаю, что кто-то захочет продать свой бизнес российским игрокам.

– У многих есть опасения, что этот законопроект – имени Forbes и «Ведомостей», как одних из последних неподконтрольных политических площадок.

– Думаю, это слишком узкое понимание. Есть и другие интересы, помимо названных вами изданий, например, есть интересы в переделе рынка. Я думаю, что одна из мер – передел в пользу определенных групп. Мы видим достаточно групп во многих отраслях, и рынок делится с точки зрения власть имущих по принципу, когда правильный бизнес должен иметь правильных собственников. И здесь не исключаю, что имеется такая же задача.

Также, думаю, есть задача ввести это ограничение на всякий случай. Кто знает, как будет развиваться медиапространство? Все-таки это та отрасль, которая при сегодняшней модели управления политическими процессами должна быть под жестким контролем.

– И даже журнальный рынок, который не столь политический?

– С точки зрения разума журнальный рынок как раз до последнего времени развивался на очень аполитичной основе. Основными драйверами выступали сервис, полезная информация, информация развлекательного характера, информация, доставляющая определенное удовольствие в поиске решений, связанных с интерьерами, модой, красотой, с тем, что является актуальным в жизни, когда появляются возможности для потребления более качественных товаров и услуг. Если мы говорим, что общество живет лучше, то в нем появляются средства для того, чтобы действительно сделать жизнь лучше. Журнал в этом плане становится хорошим помощником – он дает советы, примеры, передает опыт. Большинство человеческих интересов ведь лежит за пределами политики, и журналы, более 90% на российском рынке, – вне политики.

– Но почему принимаются такие ограничения, когда печать большинства стран они не затрагивают?

– Об этом надо спрашивать законодателя и идеологов, которые стоят за этими решениями. Думаю, это из области желаний поставить медиа под контроль. Для игроков рынка это не что иное, как снижение привлекательности того, чем они занимаются.

– Вы сказали о переделе рынка. В чью пользу он произойдет, если проект станет законом?

– Давайте посмотрим, что произойдет в течение двух лет, в чьих руках окажутся СМИ, тогда и увидим, кто потерял, кто приобрел.

– У вас как у опытного издателя ведь наверняка есть прогнозы?

– Есть достаточно узкий круг влиятельных персон. Можем рассчитывать скорее на то, что те зарубежные издатели, которые решат уйти с российского рынка, будут уступать свои проекты в пользу этого узкого круга наиболее доверенных лиц.

– Доверенных лиц президента?

– Президента или его команды.

– Это список тех, кто попал под санкции?

– Не готов так сказать. Достаточно много ведь в окружении и тех, кто не попал под санкции.

– У нас достаточно много СМИ, которым придется пройти новую процедуру переоформления собственности, например, СТС, у которой есть иностранные партнеры. Или «Коммерсантъ»...

– У СТС достаточно сложная ситуация, они публичная компания, и им придется искать решение, как быть. Есть ряд стран с такими авторитарными режимами, где подобные ограничения действуют, и игроки на медиарынке пытаются развести политику и бизнес, производство медиаконтента и бизнес. Думаю, в России будут события развиваться по схожему сценарию.

– Каким образом?

– Мне сложно об этом говорить более подробно. Думаю, я достаточно сказал, чтобы те, кто в теме, сообразили. Они быстро сообразят.

– Вы лично знаете людей со вторым гражданством в издательской среде? Их много? Ограничения ведь коснутся и лиц с двумя паспортами.

– Не скажу, что много, но они есть. Это как раз небольшая проблема для медиабизнеса.

– У медиасообщества достаточно сил противостоять законопроекту?

– Недостаточно.

– Он скорее будет принят, по-вашему?

– Я в этом не сомневаюсь.

– Проект поддержал председатель Думы, многие политические деятели, Сергей Миронов и так далее, но при этом замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин говорил, что в министерстве не видели проекта, с министерством он не согласовывался.

– Это же политическое решение. И как политическое решение проект проходит по особому формату.

– Что в итоге мы увидим после принятия закона?

– Ускорятся негативные тенденции, уже имеющиеся на рынке. Их много, вы же видите, что рекламный рынок практически перестал расти, а медиаконтент требует инвестиций. Отсюда – его упрощение, снижение качества. Надо иметь в виду, что эта отрасль создает огромное количество рабочих мест, и ситуация отразится на сотрудниках, на их заработных платах, доходах. Кроме того, сократится объем инвестиций в отрасль, ослабнет конкуренция, в результате это скажется на качестве рынка, и в конце концов недополучит потребитель.

– Ваши партнеры уже выражают беспокойство? Или пока нет?

– Да, безусловно. Я не знаю ни одного действующего западного игрока на российском рынке, кто бы серьезно не волновался. Все всерьез обеспокоены перспективами. Если принимается такой закон, то не исключается, что и дальше будут какие-то законодательные проекты, направленные на ограничение предпринимательской деятельности в России. Это проблема не только медиаотрасли, а рынка в целом. Позитива от принятия этого закона не получает бизнес-среда в целом, бизнес-сообщество получает негативный сигнал о том, что Россия идет по пути все новых ограничений свободной предпринимательской деятельности, построенной на рыночных правилах. Это же не совсем рыночная вещь, когда журналы, не имеющие отношения к политике, оказываются в ситуации, когда их собственниками не могут быть иностранцы более чем на 20%. Эта норма – из прошлого.

– А при том политическом противостоянии между Западом и Россией, которое мы сейчас наблюдаем, как вы думаете, возможны ли санкции в отношении российских издателей за рубежом?

– Нет, конечно.

– Например, Russia Today?

– Я в это не верю. Мне кажется, в этой области санкции применяться не будут. Только экстравагантные политики, как, например, некоторые в Украине, могут себя вести подобным образом – абсолютно несовременно. Но они оправдывают свои действия, ссылаясь фактически на военное положение, на военные действия. Кроме Украины Россия ни в каких конфликтах не замешана, поэтому какие есть основания для того, чтобы ограничивать российские СМИ на территории США и Европы?

– У вас ведь есть личные проекты за рубежом, в смысле собственности? Вы сталкиваетесь там с ограничениями?

– Есть, но там, где есть мои проекты, ограничений нет, – это Соединенные Штаты и Европа. Там можно спокойно работать в интернете, очень хорошая для этого среда. В Штатах есть ограничения для вещателей, в Европе есть ограничения для тех, кто не является членом Европейского союза, но по интернету, например, ограничений нет. Это стабильные, устоявшиеся рынки, где трудно ждать сюрпризов, и – совершенно другая среда, где от стартапа до полного развития очень неплохо все просчитывается. В нашем случае все посложнее с точки зрения законодательства, и не только в смысле закона о СМИ.

– Вы не рассматриваете возможность бросить все и развивать свои проекты там?

– Кто его знает? Ничего не исключаю.

– У вас ведь на Украине тоже есть СМИ?

– Да, журналы Elle и Maxim.

– Они не пострадали?

- На Украине нет никакого бизнеса, который бы не пострадал. Пострадал в том числе и медийный. Там – полный букет проблем.

– Но ограничений для владения россиянами пока нет?

– Пока нет. На Украине еще более непредсказуемая ситуация.

| |

|

|

добавлено: 18 сентября 2014 год |

|

|

|

|

|

| Медведев: СМИ способны повлиять на качество работы власти | Средства массовой информации способны повлиять на качество работы власти, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Именно средства массовой информации отражают облик российской политической системы, отражают, в целом, верно, со всеми достоинствами и недостатками. В такой огромной стране, как наша, позиция каждого гражданина страны формируется вовсе не на тех идеях, которые имеют хождение в пределах Садового кольца, а на самом деле формируются вокруг той повестки дня, которая существует в провинции", — сказал Медведев, выступая на медиафоруме "Регионы России".

По его словам, проблемы независимости СМИ в субъектах РФ от региональных и местных властей выражены острее, чем на федеральном уровне.

"Здесь нужно идти той дорогой, которую мы наметили, совершенствовать законодательство, чтобы защитить вас от давления, защитить аудиторию от непроверенной информации… Нам жизненно необходимо плотное сотрудничество, самое откровенное сотрудничество с вами. Пока нет выборов, власть разговаривает с избирателями очень часто через СМИ, и от вашего внимательного взгляда, от того, как вы изложите мнение представителя власти, а иногда и просто от вашего непосредственного вмешательства зависит качество повседневной работы власти в нашей стране", — добавил Медведев, обращаясь в журналистам, участвующим в форуме.

| | |

|

|

добавлено: 18 сентября 2014 год |

|

|

|

|

|

| Люберцы: киоски прессы сносят вопреки закону и здравому смыслу |  Многострадальные киоски прессы подвергаются гонениям не только в Москве, но и по всем регионам России. PlanetaSMI.RU уже не раз рассказывала печальные истории продавцов печати из разных уголков нашей родины. Многострадальные киоски прессы подвергаются гонениям не только в Москве, но и по всем регионам России. PlanetaSMI.RU уже не раз рассказывала печальные истории продавцов печати из разных уголков нашей родины. Герой же сегодняшней публикации — частный предприниматель Валерий Федорович Ковтун — нелегким трудом утолял информационный голод жителей города, расположенного практически вплотную к столице — Люберцы. Ежедневно тысячи пассажиров, отправлявшихся на работу в Москву, покупали в его небольшой четырехметровой палатке у железнодорожной станции «Люберцы-1» свежие газеты и журналы. Однако работавшая целых 14 лет на одном месте газетная торговая точка вдруг, по непонятной причине, стала администрации города неугодна. И ее закрыли…

— Валерий Федорович, что же случилось с вашей палаткой?

— Первая волна претензий к моей палатке со стороны администрации города Люберцы возникла еще в 2012 году. Тогда мне предъявили причину: моя палатка, мол, мешает проходу к железнодорожной станции. Однако на самом деле она стоит сбоку и никак не может мешать проходу пассажиров. Я предоставил тогда в администрацию города фотографию расположения палатки и после этого получил разрешение на торговлю печатной продукцией.

Через два года, в июне 2014-го, на официальном портале Люберецкого района было выложено видео совещания, посвященного розничной торговле и проведенного главной управы города. На совещании говорилось о сносе палаток по причине несанкционированной торговли и антисанитарии. На нем же сотрудник отдела администрации города Люберцы озвучила, какие именно палатки будут закрываться. Про торговые объекты, специализирующиеся на печатной продукции, было сказано: «таких палаток в городе Люберцы 38, останутся 38».

Но вот 20 июня этого года, не представившись и не предъявив никаких документов, к нашей палатке подошла женщина в сопровождении полицейского и под угрозой большого штрафа потребовала закрыть палатку в течение 15 минут. Официального уведомления о закрытии палатки я не получал. Тем не менее, палатку закрыли. | |

— Может быть, у вас с документами что-то было не так?

— Ежегодно я заключаю договор аренды земельного участка с собственником земли. На протяжении всех 14 лет моей работы я имел разрешение на торговлю от администрации города Люберцы. Налоги в налоговую инспекцию и взносы в пенсионный фонд плачу добросовестно и в установленные законом сроки. А в настоящее время администрация города Люберцы разрешение на торговлю мне не дает — каждый раз вдруг появляются все новые и новые причины для отказа.

— А официально, с запросом вы в администрацию обращались? Как они обосновывают закрытие?

— Конечно, я обращался в администрацию города Люберцы и устно, и письменно. Причины мне указывались каждый раз разные: то моя палатка нестационарная, то стоит на месте незаконно, то собственник земли не имел права предоставлять мне участок, то, оказывается, только государственное распространение печатной продукции имеет право на торговлю! Хотя, как мы с вами знаем, такого уже давно нет. Такое обращение, буквально «высасывание из пальца» причин для закрытия моей палатки просто несерьезно. И всё-таки мне удалось узнать истинную причину закрытия моей палатки: в очередной мой приход в торговый отдел администрации мне буквально бросили в лицо — «Поработал — и хватит!». Это самый настоящий чиновничий произвол. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно в своих выступлениях подчеркивал: надо убирать чиновничьи барьеры и помогать предпринимателям. Но это, к большому сожалению, остается только на бумаге.

— Согласна. А официально, письменно, какое из этих «обоснований» было выбрано?

— В письменном отказе мне указали, что собственник земли не имел права сдавать мне участок в аренду, так как он приобрел землю в частную собственность у администрации города Люберцы под торговый центр.

— А он действительно такого права не имел?

— Нет, имел. Согласно пункту 7 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» установлено, что порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов в стационарном торговом объекте или на земельных участках, находящихся в частной собственности, устанавливается собственником стационарного торгового объекта или земельного участка.

— Значит, сейчас ваша палатка стоит закрытой? И что администрация планирует делать с ней дальше?

— Палатка в данный момент снова работает. Но всё это на «птичьих правах», ее даже грозятся срезать. То есть администрация города хочет не перенести мою палатку и не изменить ее облик, а вообще закрыть. Однако, возвращаясь к вышеуказанному закону: пункт 6 статьи 10 указывает, что утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, равно как и внесение в нее изменений, не может служить основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы. Исходя из этого, ситуацию с моей палаткой нужно трактовать так: как она стояла на данном участке земли 14 лет до схемы, так и должна на нем стоять.

В силу части 2 статьи 22 Земельного кодекса РФ, земельные участки могут быть предоставлены собственником в аренду в соответствии с Гражданским законодательством и Земельным кодексом РФ. Заключенный договор аренды земельного участка не противоречит закону и иным правовым актам.

— А на аукцион или конкурс вам выйти не предлагают? Просто в Москве это стало уже повсеместной практикой: сначала под каким-либо предлогом точку закрывают, а потом предлагают участвовать в аукционе, который чаще всего продавец прессы выиграть просто не в состоянии…

— На предварительном судебном заседании в августе этого года представитель администрации города сказал: я, мол, должен пройти конкурсный отбор. Но я работаю на этом участке уже 14 лет, и ни разу никто и никогда не говорил ни о каких конкурсах.

В конце августа я был в торговом отделе администрации, чтобы еще раз уточнить реальную причину закрытия моей палатки. Мне указали, что палатка не входит в кадастр… Я изучил закон о кадастре: в нем говорится, что в кадастр входят недвижимости, помещения, искусственно созданные земельные участки. Моя же палатка к перечисленному не относится.

Также мне вменяют, что моя палатка якобы мешает проходу пешеходов на привокзальной площади. В рекомендациях по проектированию вокзалов, которые разработаны ЦНИИП градостроительства Минстроя России в 1997 году, даны допустимые параметры ширины тротуара вдоль здания вокзала со стороны привокзальной площади для малых вокзалов — не менее трех метров. Моя же палатка не мешает проходу пешеходов на привокзальной площади, так как проход с одной стороны палатки 7 м, с другой — 8 м.

Кроме того, распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 2 июня 2014 года за номером 16 РВ-34 даны методические рекомендации по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области. Согласно им, нестационарные торговые объекты со специализацией «Печать» рекомендуется размещать на пассажиропотоках вблизи транспортных узлов, крупных развлекательных, торговых, спортивных центров. Моя палатка как раз и стоит на пассажиропотоке. На этом месте я уже проработал 14 лет. А теперь кому-то помешал…

— Валерий Федорович, к сожалению, ваша история не уникальна — подобное с той или иной регулярностью происходит по всей стране, не исключая Москву. Порой складывается ощущение, что вопреки красивым лозунгам о повышении уровня грамотности и популяризации чтения, на самом деле на местах делается все, чтобы ограничить доступ граждан к печатному слову. Но бороться надо. Желаем вам, от лица всей редакции, безоговорочной победы в этой борьбе.

Александра Вознесенская

| |

|

|

добавлено: 18 сентября 2014 год |

|

|

|

|

|

| Узбекистан: На улицах Ташкента установлено 85 новых киосков печати |  11 сентября в Музее истории связи Узбекистана Акционерная компания «Матбуот таркатувчи» провела пресс-конференцию на тему «О выполнении мероприятий направленных на совершенствование системы распространения печатных СМИ, выполнению задачи направленных на снижение подписных цен и совершенствование качества предоставляемых услуг». 11 сентября в Музее истории связи Узбекистана Акционерная компания «Матбуот таркатувчи» провела пресс-конференцию на тему «О выполнении мероприятий направленных на совершенствование системы распространения печатных СМИ, выполнению задачи направленных на снижение подписных цен и совершенствование качества предоставляемых услуг».В пресс-конференции приняли участие ответственные работники Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан, Акционерной компании «Матбуот таркатувчи» и представители СМИ.

Сотрудники АК «Матбуот таркатувчи» информировали журналистов о проводимых компанией мероприятиях, направленных на совершенствование системы распространения печатных СМИ в Узбекистане, выполнению задач, связанных со снижением подписных цен и совершенствованием качества предоставляемых читателям услуг.

Было отмечено, что проводимая компанией работа направлена на создание благоприятных условий и предпосылок для дальнейшего распространения и развития средств массовой информации, в том числе и негосударственных СМИ.

Для выполнения основных задач стоящих перед компанией, разработана Программа развития отрасли по распространению периодической печати на 2011-2014 годы. | За отчетный период, согласно принятой программы, в 737 киосках был проведен ремонт, 218 киоска капитально отремонтировано, в густонаселенных жилых массивах установлено 128 единиц современных киосков нового типа. Кроме того, на центральных улицах г.Ташкента установлено 85 новых киосков.

В ходе выполнения требований принятой Программы развития отрасли и широкого внедрения на современном этапе пластиковых карточек, компанией было приобретено и установлено в торговой сети 270 банковских терминалов.

Для своевременного и оперативного предоставления читателям продукции печатных СМИ АК «Матбуот таркатувчи» тесно сотрудничает с 14 областными филиалами ОАО «Узбекистон почтаси» и их районными отделениями почтовой связи.

Для создания удобств и наиболее полного охвата читателей продукцией печатных СМИ, компания подготовила продавцов киосков «Матбуот» для представления услуг связанных с организацией приема подписки. Количество киосков, в которых будет приниматься подписка, доведено до 840 единиц и все они обеспечены подписным каталогом и бланочной продукцией.

При формировании подписного каталога на 2015 год, тарифы компании по приёму и обработке всей подписной документации, доставке изданий до адресатов, а также тарифы ОАО «Узбекистон почтаси» по доставке периодической печати до областных центров сохранены на уровне прошлого года. Это дало возможность, в максимальной мере, сдержать рост подписных цен на ряд социально значимых и детских изданий.

В целях создания удобства для подписчиков и используя достижения ИКТ, на своем веб-сайте www.akmt.uz компания установила программный продукт, при помощи которого можно ознакомиться со всем спектром периодических изданий распространяемой компанией. Кроме того, созданы условия для онлайн оформления подписки на газеты и журналы с любого офисного или домашнего компьютера.

На сайте для оперативного информирования редакций о ходе приема подписки ежедекадно размещается оперативная информация о принятых тиражах подписки, а также тиражи газет и журналов в разрезе областей.

В целях создания сервиса для читателей, компания принимает платежи через платежную систему «Web-Sum», интернет банкинг и платежную систему «Click» на подписку.

В ходе пресс-конференции было отдельно отмечено, что через розничную торговую сеть компании в предыдущие годы распространялось в среднем до 134 наименований книжной продукции. В настоящее же время налажены партнерские отношения с рядом издательств и сегодня в розничной сети распространяется до 1400 наименований книжной продукции.

Компания в целях поднятия престижа профессии продавца киоска, улучшения культуры обслуживания клиентов, повышения материальной заинтересованности в распространении общественно политических изданий ежегодно проводит смотр-конкурс «Лучший распространитель периодической печати». Победителям конкурса в торжественной обстановке руководством Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий вручаются памятные подарки и дипломы.

| |

|

|

добавлено: 09 сентября 2014 год |

|

|

|

|

|

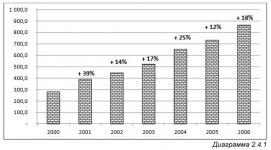

| Двухтысячные: российский рекламный рынок прессы на подъеме. История рынка |  Портал AdIndex представил очередную главу книги Александра Ефремова «Рекламный рынок прессы: прошлое, настоящее и будущее». Анализ семилетнего периода с 2000 по 2006 гг. проведен в долларовых ценах на выборке, включающей 446 изданий (из 600 имеющихся в базе изданий за указанный отрезок времени было исключено 154 для корректной оценки динамики рынка) Портал AdIndex представил очередную главу книги Александра Ефремова «Рекламный рынок прессы: прошлое, настоящее и будущее». Анализ семилетнего периода с 2000 по 2006 гг. проведен в долларовых ценах на выборке, включающей 446 изданий (из 600 имеющихся в базе изданий за указанный отрезок времени было исключено 154 для корректной оценки динамики рынка)

На подъеме (2000–2006 гг.)

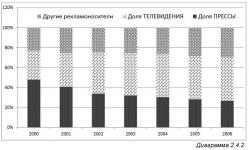

Каждому изданию из выборки была проставлена индивидуальная экспертная средняя скидка, используемая АЦ Vi в каждом из соответствующих годов. Как видно на Диаграмме 2.4.1, объем рекламы в центральной прессе в этот период беспрерывно рос высокими темпами — в среднем по 20% в год, а в прессе в целом, включая регионы, по 28% в год. До нового кризиса еще оставалось два года, так что этот период вполне можно назвать благоприятным с точки зрения инвестиций в печатные СМИ. Издатели так и поступали, открывая все новые издания. Так, в 2000-2001 гг. в базу данных мониторинга TNS Media Intelligence было добавлено 46 вновь запущенных изданий, в том числе журналы ELLE ДЕКОР, FHM, GALA, GQ, MEN'SFITNESS и др. В 2002 г. — еще 28 изданий, включая AD, BRAVO, MAXIM, MINI, БОЛЬШОЙ ГОРОД, СЕКРЕТ ФИРМЫ, ТЕЛЕПРОГРАММА, ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР и др. За период с 2003 по 2006 гг. было запущено еще 64 издания, которые были включены в проект мониторинга рекламы. Среди них такие популярные, как: ESQUIRE, FORBES, GLAMOUR, HELLO!, INSTYLE, NATIONAL GEOGRAPHIC РОССИЯ, PSYCHOLOGIES, КОЛЛЕКЦИЯ КАРАВАН ИСТОРИЙ, САМАЯ и др. |  Несмотря на кажущуюся беспечность, этот благополучный период был отмечен не только запусками новых изданий, но и закрытием убыточных, что говорило о нарастающей конкуренции и снижении рентабельности в отдельных издательских нишах, таких, как молодежные журналы (закрылись журналы Cool, Cool Girl, «ОМ», «Птюч», «Круто», Jalouse, Teen's) или компьютерные издания («Инфобизнес», Game.exe). Помимо этого, закрытия были зафиксированы во вполне благополучных нишах – перестали выходить журналы BOUTIQUE, MEN'S FITNESS, WALLPAPER, ДОСУГ & РАЗВЛЕЧЕНИЯ, СЕРИАЛ и многие другие. Признаки грядущего ослабления прессы можно было обнаружить, прослеживая динамику доли печатных СМИ на рекламном рынке. Несмотря на высокие приросты, доля прессы сокращалась на несколько процентных пунктов ежегодно, так что с 48% в 2000 г. она сократилась до 27% в 2006-м (см. Диаграмму 2.4.2). С одной стороны прессу теснило телевидение, приросты доходов которого в эти годы не опускались ниже 35%, с другой — «младшие медиа» во главе с наружной рекламой, суммарно уступающие прессе по доходу вплоть до 2005 г. Однако, темпы приростов у этих «малышей» в среднем превышали 45% в год, так что даже телевидение перестало наращивать свою рыночную долю и с трудом удерживало имеющуюся. Несмотря на кажущуюся беспечность, этот благополучный период был отмечен не только запусками новых изданий, но и закрытием убыточных, что говорило о нарастающей конкуренции и снижении рентабельности в отдельных издательских нишах, таких, как молодежные журналы (закрылись журналы Cool, Cool Girl, «ОМ», «Птюч», «Круто», Jalouse, Teen's) или компьютерные издания («Инфобизнес», Game.exe). Помимо этого, закрытия были зафиксированы во вполне благополучных нишах – перестали выходить журналы BOUTIQUE, MEN'S FITNESS, WALLPAPER, ДОСУГ & РАЗВЛЕЧЕНИЯ, СЕРИАЛ и многие другие. Признаки грядущего ослабления прессы можно было обнаружить, прослеживая динамику доли печатных СМИ на рекламном рынке. Несмотря на высокие приросты, доля прессы сокращалась на несколько процентных пунктов ежегодно, так что с 48% в 2000 г. она сократилась до 27% в 2006-м (см. Диаграмму 2.4.2). С одной стороны прессу теснило телевидение, приросты доходов которого в эти годы не опускались ниже 35%, с другой — «младшие медиа» во главе с наружной рекламой, суммарно уступающие прессе по доходу вплоть до 2005 г. Однако, темпы приростов у этих «малышей» в среднем превышали 45% в год, так что даже телевидение перестало наращивать свою рыночную долю и с трудом удерживало имеющуюся.

Структура рекламного рынка в прессе в этот период также стремительно менялась. В 2000 г. рекламные издания окончательно утратили свое лидерство и на первое место среди печатных СМИ выходят журналы, значительно опережающие по темпам прироста доходов как рекламные издания, так и газеты (см. Диаграмму 2.4.3 и Таблицу 2.4.1). К концу 2003 года ежемесячные журналы уже в одиночку опережают по рекламным доходам рекламные издания, а в следующем году последних обгоняют и еженедельные журналы. Ежедневные и еженедельные газеты в совокупности опережают рекламные издания лишь в 2005 г. В 2006 г. уже одна лишь ниша «Женские журналы» заработала на рекламе больше всех рекламных изданий центральной прессы (см. Диаграмму 2.4.4). В 2000 и в 2005 гг. журналы, согласно данным АКАР, даже обгоняли по темпам прироста телевидение. А в 2003 г. журналы центральной прессы опередили по динамике доходов вообще все медиа, исключая интернет, объем рекламы в котором ежегодно удваивался.

Доходы от рекламы изданий центральной прессы в более подробной разбивке (по издательским нишам) можно посмотреть в Таблице 2.4.2. Издания, отнесенные к типу «Рекламные», в основном находятся в нишах «Рекламно-информационные», «Бесплатные издания» и «Бесплатных объявлений». Некоторые специализированные рекламные издания также распределены по нишам, которые соответствуют им по тематике.

Большинство нерекламных издательских ниш в данный период ежегодно показывало высокий прирост доходов (в среднем не менее 20% в год), а исключения из этого правила, как правило, объясняются присутствием в некоторых нишах рекламных изданий. Динамика доходов наиболее сильных и быстрорастущих групп изданий представлена на Диаграмме 2.4.4. При этом доходы рекламной прессы, начиная с 2001 г., колебались примерно на одном уровне.

В результате структура рекламного рынка центральной прессы за несколько лет заметно видоизменилась (см. Диаграммы 2.4.5 и 2.4.6). За счет рекламных изданий даже относительно медленно растущие ниши увеличили свою долю на рынке. Кроме того, свои доли получили вновь появившиеся ниши, такие как «Кино и знаменитости» (образована с выходом в свет журнала Hello! в 2004 г.) или «Спортивные» (журналы «Формула-1» и «PROСпорт» в 2003 г.). Доли же самых успешных ниш увеличились очень значительно. Так, доходы женских журналов выросли в 5,6 раза, а их рыночная доля увеличилась с 9,3% до 17,5%. Мужские журналы показали еще более внушительный прирост — почти в восемь раз по доходам (доля увеличилась с 1,8% до 4,8%). Понятно, что у новых ниш или небольших ниш, в которых появлялись новые успешные издания, приросты были еще более внушительными. За те же 6 лет доля рекламной прессы сократилась ровно вдвое: с 32,8% до 16,4%.

Не такой однозначной предстает картина динамики рекламного рынка в центральной прессе, если рассматривать ее через срез товарных категорий (см. Таблицу 2.4.3).

Пять основных для прессы товарных категорий на протяжении всех семи рассматриваемых лет показывали уверенный рост своих рекламных бюджетов (см. Диаграмму 2.4.7), сохраняя в общем свои привычные позиции в рэнкинге. Хотя, на протяжении 2002-2004 гг. категория «Парфюмерия и косметика» в рассматриваемой выборке изданий выходила даже на первое место, оттесняя «Автомобили и аксессуары».

Интересно, что пятерка лидирующих товарных категорий на протяжении всего рассматриваемого периода не демонстрировала признаков насыщения рынка. Вплоть до 2006 г. приросты рекламных бюджетов оставались очень высокими. Так, в 2006 г. приросты по отношению к 2005 г. составили по товарным категориям: «Автомобили и аксессуары» — 26%, «Парфюмерия и косметика» — 21%, «Медицина, лекарства, БАДы» — 29%, «Одежда, обувь, аксессуары» — 31%, «Финансовые и страховые услуги» — 32%. Можно выделить также другую группу товаров и услуг, бюджеты рекламодателей по которым хотя и росли в указанный период, но темпы прироста постепенно становились ниже (см. Диаграмму 2.4.8). В 2006 г. по категории «Аудио-, видео-, ТВ-, фототехника» прирост составил 12%, по «Туризм и отдых» — 7%, «Часы и ювелирные изделия» — 7%, «Бытовая техника» — 5%, «Мебель и предметы интерьера» — 4%, «Строительные товары и услуги» — 3%.

Остальные товарные категории ведут себя достаточно странным образом, и их группирование представляется затруднительным. Поэтому целесообразно рассмотреть отдельно некоторые из них в качестве примеров. Так, категории «Мобильные телефоны» и «Услуги сотовой связи» ведут себя абсолютно синхронно (см. Диаграмму 2.4.9).

В 2000-2002 гг. немногочисленные рекламодатели этих категорий либо не увеличивали рекламные бюджеты, любо даже сокращали их. Ситуация резко изменилась в 2003 г., когда бюджеты категории «Услуги сотовой связи» выросли сразу на 57%, а категории «Мобильные телефоны» — на 106%. Последующие два года приросты по обеим товарным группам были почти такими же внушительными, а в 2006 г. последовал внезапный спад (на 17% и 25% соответственно). Такую странную динамику можно объяснить, если покопаться в истории рынка сотовой связи. В конце 90-х — начале 2000-х гг. крупнейшие сотовые операторы активно развивались, охватывая своими сетями все регионы России и быстро наращивая число абонентов. Например, число абонентов МТС, по данным самого оператора, выросло с 2 млн. в 2001 г. до 15 млн. в 2003 г. На этом этапе бурного роста сотовым операторам было важней обеспечить пользователям техническую возможность и качество связи. Конкуренция в рекламе между ними шла в основном на уровне «войны тарифов», накал которой постоянно нарастал. Когда стало понятно, что за оставшихся неохваченными сотовой связью потребителей надо бороться, рекламные бюджеты резко выросли. Еще больше они увеличились, когда пришло время переманивать новых клиентов у конкурентов. В апреле 2005 г. последовал ребрендинг «Билайна», а в мае 2006-го появились «яйца» МТС. Несмотря на оптимистические заявления официальных представителей компаний и обслуживающих их рекламных агентств, стало понятно, что дальнейшее наращивание маркетинговых бюджетов бесперспективно (см. Диаграмму 2.4.10). Начиная с 2006 г. тренды рекламных затрат в прессе как операторов сотовой связи, так и производителей и продавцов мобильных телефонов изменились на отрицательные.

Интерес также представляет поведение категорий «Недвижимость» и «Компьютеры и оргтехника» (см. Диаграмму 2.4.11). Рекламные расходы операторов рынка недвижимости начали расти сразу после кризиса — с 2000 г., и составляли в среднем по 20% в год вплоть до 2004 г. Связано это было с оживлением на рынке, благодаря резкому удешевлению жилья в долларовом исчислении и ростом рублевых доходов населения. В 2005-2006 гг., вопреки прогнозам аналитиков рынка, которые предсказывали на этот период чуть ли не обвал цен на жилье, последовал взрывной рост цен, вызванный все увеличивающимся притоком на этот рынок инвестиционных денег, как от частных лиц, так и от коммерческих структур. Средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве, по данным Центра стратегических исследований Росгосcтраха, поднялась с 1400 евро в конце 2004 г. до 3250 евро в конце 2006 г. В этих условиях ощущалась нехватка жилплощади, и логично, что необходимость в рекламе резко снизилась.

В заключение данной главы рассмотрим поведение товарной категории «Компьютеры и оргтехника». Хотя, вероятно, компьютеры, как постоянно совершенствующиеся вычислительные устройства с процессором, еще очень долго будут востребованы потребителями, этот факт не отменяет закона насыщения рынка. Кроме того, если рассматривать рекламу именно в печатных СМИ, то данная товарная категория в первую очередь подвержена конкурентному воздействию Интернета. Если человек, не имеющий компьютера и выхода в интернет, раньше мог получить подробную информацию о данном товаре только в прессе или непосредственно в местах продаж, то человеку, уже имеющему компьютер, удобней было выбирать новую модель в Сети. На Диаграмме 2.4.12 показаны движения рекламных бюджетов по категории «Компьютеры и оргтехника» по различным тематическим издательским нишам. Обращает на себя внимание некоторая сумбурность в размещении бюджетов и отсутствие видимой логики. Рынок компьютерной техники в России в 2000-2006 гг. непрерывно рос высокими темпами. Даже продажи ПК каждый год увеличивались на 18-26%, а рост продаж ноутбуков и КПК носил взрывной характер. Учитывая эту рыночную ситуацию, можно предположить, что сокращение рекламных бюджетов категории в прессе в 2002 г. вызвано переносом их в другие медиа, особенно в интернет.

В рекордном 2003 г. (прирост продаж ПК составил 26,3%) реклама компьютерной техники стала возвращаться в прессу, причем даже в рекламные (не компьютерные) издания, в которых общий объем рекламы в этот период снижался.

Подробно со всеми таблицами к публикации можно ознакомиться на сайте AdIndex

| |

|

|

|